RECO +

Le projet de prématuration RECO +, un projet interdisciplinaire du CNRS

Quand une unité de recherche et une entreprise co-construisent un projet de Recherche & Développement et apportent chacune une contribution scientifique et technologique, une collaboration stable sur une durée pluriannuelle se met en place et aboutit souvent à la création d’un laboratoire commun, une plateforme collaborative, une forge, un outil de la « science en société ». Telle est l'ambition de deux projets innovants : RECO + et SERILAB.

Mis en orbite par l’ERC DEMOSERIES puis par le projet prématuration RECO+ en 2024, le LabCom SERILAB sera un moyen nouveau de développement de la stratégie scientifique de CNRS Sciences humaines & sociales dans des directions nouvelles, et une démonstration des capacités du CNRS à développer une réflexion et une expertise interdisciplinaires sur les industries culturelles et créatives (ICC).

Pour en découvrir davantage sur le projet, lire ici la Lettre n°86 du CNRS SHS.

Séries TV : que vais-je regarder ce soir ?

Walter Benjamin avait réfléchi en 1939 aux effets induits par l’apparition des nouvelles possibilités techniques de reproduction des œuvres d’art. Moins d’un siècle plus tard, les séries télévisées sont au cœur du développement des industries culturelles, qui sont en train de transformer la définition et les fonctions même de l’art. C’est bien une mutation du champ culturel, de ses hiérarchies et de ses fonctions qui est en train de s’opérer.

Or faute d’études transversales, d’outils théoriques adéquats et renouvelés, la recherche n’a pas encore suffisamment observé ou analysé cette mutation à l’ère des médias numériques, la constitution d’un nouvel ensemble de valeurs à travers la création et la distribution des séries télévisées, les transformations des formes de vie suscités au niveau global par la circulation des séries, et enfin leur pouvoir pour affronter collectivement les bouleversements culturels et sociaux en cours.

Un genre mineur ?

Les séries, qui ont pris le relais des films populaires en termes d’impact culturel global, n’ont pas fait l’objet d’une attention aussi importante que le cinéma de la part des chercheurs, bien que leur ambition morale et politique soit explicite et qu’un corpus de grandes séries — « classiques » — ait émergé depuis les années 1990.

Les séries, genre mineur, ont une capacité de mise en compétence morale de chacun. Ce qui fait leur force est leur mode de consommation ; l’intégration dans la vie quotidienne sur la longue durée, la fréquentation ordinaire des personnages qui deviennent des proches, non plus sur le modèle classique de l’identification, mais de la fréquentation voire de l’affection. Leur forme leur confère leur valeur morale et leur expressivité.

Des séries qui forment des vies

Les formes de vie des spectateurs se sont profondément modifiées ces deux dernières décennies avec l’introduction des chaînes câblées, puis le numérique et le développement des plateformes. Mais aujourd’hui, face à une offre massive et démultipliée, les spectateurs ont de plus en plus de mal à choisir les séries qu’ils souhaitent regarder de façon autonome. Plus de 30 % des spectateurs prennent ainsi plus de trente minutes à trouver leur prochaine série à voir après en avoir terminé une ! Et si l’on tient compte du fait qu’ils utilisent différentes offres (2,2 offres de SVOD [Subscription Video On Demand] en moyenne), cela rend la recommandation incomplète et frustrante.

Dans ce contexte et avec ces résultats, il est urgent est de mettre en lumière des critères spécifiques pour offrir des recommandations précises et adaptées aux utilisateurs.

Les séries en effet ne se contentent plus de refléter ou de décrire la société, elles l’impactent à travers ces modes de consommation. Le projet européen DEMOSERIES - ERC Advanced Grant coordonné par Sandra Laugier —, et l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS, UMR8103, CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ont déjà obtenu des résultats visibles et internationalement diffusés, en analysant l’impact des séries sécuritaires sur les catégories morales et les croyances politiques en démocratie. Le projet a développé une expertise unique dans plusieurs domaines, notamment sur la manière dont les séries influencent les genres établis, façonnent la perception de l’espace public et des menaces pour la démocratie, et éduquent le public à des enjeux moraux et politiques complexes.

L’idée d’impliquer le public et de lui donner davantage de contrôle dans le processus de recommandation s’appuie sur ces travaux antérieurs et s’enrichit des résultats d’une enquête menée par les chercheurs Clément Combes et Hervé Glevarec sur la réception des séries sécuritaires. La nouvelle étape de la recherche est la collaboration avec le site BetaSeries, média indépendant spécialisé dans les séries télévisées, qui a bien identifié la demande croissante pour des recommandations améliorées.

Comment « mieux visionner/consommer » les séries TV ?

Les laboratoires communs en SHS

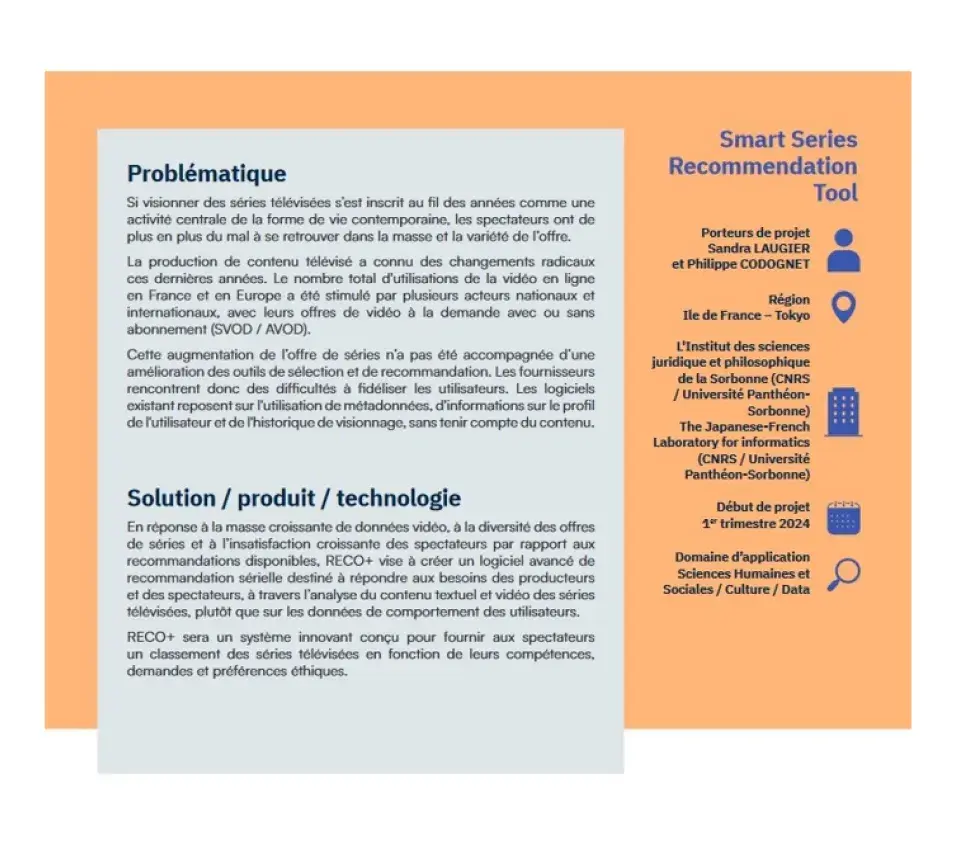

L’équipe DEMOSERIES et l’ISJPS ont ainsi construit avec le Japanese-French Laboratory for Informatics (JFLI, IRL 3527, CNRS / Sorbonne Université / Institut national d’informatique / Université de Tokyo / Université de Keio) dirigé par Philippe Codognet, et en partenariat avec la plateforme de recommandation BetaSeries, un projet interdisciplinaire de prématuration CNRS, intitulé RECO+.

Ce projet vise la création d’un système d’intelligence artificielle capable de traiter de gros volumes de données textuelles et vidéo afin d’identifier de nouvelles catégories, telles que les types de scènes, la présence d’objets particuliers, les styles de dialogues, l’ambiance et les émotions. Ces catégories seraient plus riches et pertinentes que celles actuellement disponibles dans les bases de données existantes, comme Internet Movie Database (IMDb). Elles permettraient de révolutionner la recommandation en respectant la compétence des publics, et en se basant sur le contenu des séries et la qualité du corpus au lieu du comportement des usagers.

Deux projets SHS innovants : RECO+ et SERILAB

Le projet RECO+, soutenu par CNRS Innovation dans le cadre du programme Prématuration pour l’année 2024, vise ainsi à mettre en place un prototype avancé de recommandation de séries ainsi qu’un ensemble d’outils répondant tout autant aux exigences croissantes de l’industrie des séries qu’aux besoins et intérêts des téléspectateurs.

RECO+ se prolonge dans un dépôt de candidature à l'appel LabCom, avec le projet SERILAB où les chercheurs de l'équipe RECO+ et BetaSeries proposent à plus long terme (cinq ans) de révolutionner l’approche de la recommandation en la fondant de façon croisée sur l’analyse des contenus et sur la réception effective des séries par les spectateurs.

Mis en orbite par l’ERC DEMOSERIES puis par le projet prématuration RECO+ en 2024, le LabCom SERILAB est un moyen nouveau de développement de la stratégie scientifique de CNRS Sciences humaines & sociales dans des directions nouvelles, et une démonstration des capacités du CNRS à développer une réflexion et une expertise interdisciplinaires sur les industries culturelles et créatives (ICC).